|

| 小平開拓の祖たちが眠る菩提寺 |

| 小川寺梵鐘と小川九郎兵衛の墓は小平市の文化財 |

| 小川寺だるま市:毎年3月1日に開催 |

|

|

|

|

350年ほど前、小平の誕生とともに開山されたといわれる小川寺。

十二月半ばだというのに、山門をくぐると真っ赤に燃えたモミジの下で赤い頭巾と

前掛けをかけた六地蔵が和やかな顔で迎えてくれました。

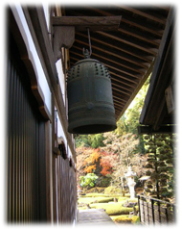

平成11年11月に落慶した山門は二階建てになった二天門で、宝暦時代の旧山門

の様式を受け継いでいるそうです。さらに修行門をくぐると山門と同時に

落慶した鐘楼が冬空に聳え、冬桜がひっそりと咲いていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

青梅街道・小川三叉路の近く神明宮と向かい合って

たたずむ風格のある小川寺山門

旧山門が老朽化して平成11年11月鐘楼とともに落慶 |

江戸初期 ・承応3年(1654)に玉川上水が開削されるまでの小平周辺は、茅芒の生い茂る無人の原野で、青梅街道往来の最大の難所とされ、“逃げ水の里”とも呼ばれたそうです。

古くからの集落・武州多摩郡岸村(現在の武蔵村山市)出身の小川九郎兵衛は、玉川上水に続く野火止用水の開削で水の確保に自身をつけるや、明暦2年(1656)新田開発と馬継場の新設を願い出て、小川分水の開削を許可されました。

当時の九郎兵衛は34歳の働き盛り。しかし、熱心に呼びかけても地味の痩せた原野開拓を希望する人は少なく、自費で農民を住み着かせて開発を進めたそうです。

開拓に着手する一方で、江戸市ヶ谷の月桂寺住職・雪山碩林大禅師を勧請、薬師瑠璃光如来を本尊として開山したのが医王山 ・ 小川寺で、九郎兵衛本人も境内の墓地に眠っています。 |

|

|

修行門をくぐると、目の前に堂々とした鐘楼が建っていました。その南奥のこじんまり

した陋屋の天井から下がっているのが、小平市の有形文化財に指定されている

『小川寺梵鐘』です。うっかり見過ごすところでした。

この梵鐘は貞享3年(1686)に鋳造され、小川寺檀家57戸から寄進されたものです。

九郎兵衛が開拓を手がけた翌明暦3年には俗に “振袖火事”と呼ばれる明暦の大火

で江戸城を始め市中の3分の2が消失してしまいました。

その再建に青梅や秩父近郷の石灰や木材などの資材運搬で馬継場は大繁盛し、起業

家でもあった九郎兵衛の開発計画は大当たり。貞享の頃には開拓者たちの懐も潤ってき

たので、檀家はこぞって梵鐘の寄進に応じたと、案内板には書かれています。 |

|

|

山門奥の六地蔵・宝印地蔵、陀羅尼地蔵など六体の

背面には嘉永5年(1852)の刻印が読め、寄進者の名

前なども刻まれている。 |

宝暦13年(1763)に建立された鐘楼がその後、昭和37年

に二天門の山門に大改装されたが、 老朽化して現鐘楼

に世代交代。旧山門の部材でリフォームされた鐘楼内に

有形文化財『小川寺梵鐘』がある。 |

|

| ちょっといい話 ・ 命拾いした梵鐘 |

|

第二次大戦中この梵鐘も供出され、他の鉄や銅製品などと同様に武器弾薬にされる寸前でしたが、待ったをかけてくれた人がいて、戦後、小川寺に戻ってきました。

しかし、溶かされる寸前に熱を浴びて音の響きか悪くなってしまったそうです。

でも命拾いをしたお陰で昭和62年7月小平市の有形文化財に指定され、今日に至っています。

命拾いをしたことを伝え聞いて、幸運の梵鐘を拝ませてほしいと広島から訪れた人もいたそうです。 |

| 命拾いした梵鐘 |

|

寛文9年婿養子市兵衛に家督を譲り、岸村の旧宅に戻って

その年の12月17日に48歳の生涯を閉じた小川九郎兵衛安次

の墓は昭和62年3月、小平市の史跡に指定されている。 |

|

|

|

小川寺を訪ねても本堂や鐘楼周辺をひと巡りして引き上げて

来ることが多いのですが、本堂や書院の裏にも足を運んでみると… |

|

|

|

たび重なる火災にもめげず再建され

た本堂。鎌倉円覚寺派月桂寺の末寺 |

平成11年11月に落慶した鐘楼。梵鐘は

京都名門鋳造所で鋳造された厳かな響きを。 |

裏庭の一角に配された『逃げ水の里・三十

三観音』。五輪塔や自然石とともに。 |

|

|

|

|

裏庭へ通路もひなびたたたず

まい。小川分水が流れている。

|

本堂横の軒下にも古い梵鐘が

あり、毎年3月1日大般若祭と8

月3日のお施餓鬼に鐘の音を。 |

本堂前の一角でチラホラ咲いて

いた冬桜。

|

書院の庭(裏庭)の植え込みや

自然石の上にはこんな手作り

のお地蔵さんもニコニコ。 |

|

小川分水口付近から平安院(仲町)辺りまで約770町歩の開拓と馬継場の

成功を成し遂げたた小川九郎兵衛が最初に鍬入れをしたのは、小川2丁

目の青梅街道と鎌倉街道の交差する付近だと言われています。

かつては『石塔ヶ窪』と呼ばれ江戸末期までは石碑が残っていたそうです。

小川寺は文政2年(1819)と明治22年(1898)の2度の火災で灰燼に帰し

て、寺宝や創建以来の過去帳など一切を失っています。

現在の寺は大正5年に再建され、平成11年11月に山門と鐘楼の新設に

伴い、修行門も改装されました。その大役を果たした17代碩運住職は

平成18年6月に急逝されました。

|

|

毎年3月1日にはだるま市が開かれ、厄除け

縁起だるまの露店でにぎわいます。 |

小川寺所在地

小平市小川1丁目733

|

|

2006年12月作成 |

|

| Copyright (c) 2005- 小平シニアネットクラブ KSNC All rights reserved |

|

|

|